以下引自《胡適之先生的世界》

http://hushihhc.blogspot.com/2011/05/blog-post_14.html

在春風裏—陳之藩研討會上的閑談(董橋)

董橋 | 2010-11-9 星期二 23:39

在春風裏—陳之藩研討會上的閒談 2010/11/7

很久很久以前,陳之藩教授到瑞士開會,是一次《機械人與自動化》國際會議,在一個叫盧加諾的地方舉行,是湖邊,從蘇利士坐風箏去。陳教授告訴我說, 依稀記得兩次大戰之間有過一次五國會議就在盧加諾召開,簽訂過《盧加諾公約》,後來當然是一張廢紙了。他說那麼明媚的湖邊,想起的不是馬克吐溫的「散步論」就是湖邊詩人的句子,怎麼可以找這個地方開機械人會議,又是自動化的會議?陳教授在信上說湖邊之美他形容不出來,他說「我這個人的毛病,作文必鄭重其事,一鄭重其事就寫不出文章了」。他說記得是馮至引過一句瑞士詩人的詩:「生於波登湖畔,死於肚子痛」,是馮先生在湖邊見到的墓誌銘,倒很像「人生只合揚州死, 禪智山光好墓田」,或者近人那句「人生只合住吳城,片石叢花俱有情」。陳教授說他坐在湖邊胡思亂想了四天,去開會只去了一個上午,因為那天他唸論文非去不可。

陳之藩這位電子學教授正是這樣一位滿身文學細胞的文學家。六十年代我讀書時代讀他的《在春風裏》已然如沐春風,驚嘆他可以把中文寫得那麼淺白又那麼動人,比胡適先生的白話文漂亮一百倍!八十年代我從英國回香港主編《明報月刊》,陳教授還在美國教書,我大膽寫信向他約稿,他回信了,一看那信上的字我喜歡得不得了,讀完再讀,前後讀了八九遍。從此,陳教授給我編的月刊寫文章,有短文,有長文,我這個總編輯臉上沾了不少光。然後我們通信不斷,彼此越寫越長,我都可以學他編出一本《在春風裏》了。可是陳之藩是個怪人,我也是個怪人,我們通信通了上百封卻沒有見過面。他到香港中文大學當電子系主任那麼些年了,我從來不到中大去拜訪他,他也從來不進城看我。陳教授跟童元方教授結婚我送了一個花籃,他很高興,跟新夫人站在我送的花籃前拍了一張照片寄給我,算是謝謝我了,我很開心。

那時候我只在報刊上登的照片見過陳教授,跟我想像的樣子出入不大。有一天,他讀了我寫的一篇屠克湼夫寫信說他剛買了一本新書,福樓拜與屠克湼夫的書信集,正看上癮了,說是前一年到巴黎還去看過福樓拜故居。信上說,有一位朋友到巴黎羅丹博物館看到巴爾札克的雕像說非常像陳之藩。那位朋友是女的,陳教授說朋友如果知道雕像的故事一定不會這樣說。他說當年法國作家協會為了紀念巴爾札克,請羅丹雕像,羅丹雕了,作家協會一看馬上毀約,理由是雕得太難看了,不能接受。羅丹也不反駁,自己留下雕像,錢自然也不要了。羅丹說他希望雕得出巴爾札克創作的時候那幅痛苦相,既然作家們覺得雕像很難看,可見他雕得太成功了!陳教授說羅丹其實太捧巴爾札克了,創作會有那麼大的痛苦不是巴爾札克是福樓拜,福樓拜在一封信上說巴爾札克有些「向錢看」 的傾向。陳之藩說屠克湼夫和福樓拜都說自己是寫實主義,其實他們兩人一生追求的是完美,一點不寫實,是唯美,凡「美」得接近「真」了,你就看不出「美」 了。我慢慢發現陳教授太喜歡屠克湼夫。我了問他。他說他真是屠克湼夫專家,說屠克湼夫不能說是俄國人,他在巴黎長大,他跟福樓拜的友誼陳教授羨慕得不得 了。

更值得羨慕的其實是陳之藩教授的博學。尋常書信隨手寫得出一個又一個的逸聞、故事,陳教授不到文學院講幾堂課是文學院的損失,是文學院學生的憾事。 不要他開一門課,要他在講堂上跟學生聊天就夠了。他是真正的 Man of letters,在古老的東方,在古老的西方,這樣的鴻儒是最受人尊敬和喜愛的人種,電子時代裏不多了。都說陳教授的文章如行雲,如流水,我也這樣稱讚他,他好像不以為然。後來有一次他看到我的文章裏引了兩句詩:「書似青山常亂叠,燈如紅豆最相思」,來信說這十四個字可以棄掉兩個字,變成「書似青山亂叠,燈如紅豆相思」。他說因為「最」字不能連用兩個,紅豆是「最」呢?還是燈是「最」?既然下句棄了「最」字,上句也要改為六個字,棄掉「常」字。他說給這副對聯吃了瀉藥,果然可以消暑!

我終於看出陳之藩原來是這樣鍛鍊文句的。他說六朝的東西都是不自然的,但卻淒美之至。《詩品》因為是最早的詩評,把陶淵明列入二三流,這就是六朝的觀點。這種六朝思想傳去了日本,中國反而沒有了這種傳統,詞曲而後,可以說完全斷了。陳教授說人工的雕琢才是藝術,最高境界是人工中見到自然而忘了人工, 像法國女人,好像不打扮,其實她打扮得不得了,在打扮中見不出打扮的痕跡,那才是最高的藝術:「所以原野的野花云云,並不是藝術,是倫敦公園的野花才是藝術」。他說沒有駢體文怎麼可能有唐宋八大家?韓愈最好的文字是「採於山,美可茹;釣於水,鮮可食」,好像很自然,對仗得多美,他自己想避也避不了,這是近乎天成的藝術。又比如另一個文起八代之衰的胡適之,他的〈瓶花詩〉說「不是怕風吹雨打,不是羨燭照香薰」,那是集古今之大成的對仗,胡先生自己想避也避不 了。陳之藩接着說了一段非常沉痛的話:

我們之一代,弄得這麼不成樣子,因為銳意不讀書,一心想自然,無奈辦不到何!一點顏色也沒有,一點聲音也沒有,不僅天塌地裂不會名狀,就是傷春悲秋也不會形容,以死了幾百萬人的代價,仍然換不來幾篇「有病」呻吟的作品。根本不會發聲了,何況呻吟!哪有比中國人這個時代再痛苦的?又哪有任何一個時代像我們這樣聾啞的?好像有好多人有同一誤會,覺得數理化等等什麼功課都得用功才會懂,唯獨國文,可以不學而會。會罷,就是今日之局面。

陳教授的信可以從胡適之談到孟子談到毛澤東談到楊萬里談到數學大師哈代。他說毛澤東的詩他覺得好,可是毛澤東愛抄古人的句子,「春風楊柳萬千條」如果不是楊萬里的句子就是范成大的句子。他到哈佛圖書館去找,范成大的集子給人借去了,他於是查楊萬里的集子,從頭看起,一句一句的找,還沒找出來陳教授竟然發現楊萬里詩裏句法跟唐詩完成不同,一個「不」字用了再用,幾乎每三首詩有一首裏有「不」字。「山不人烟水不橋」,受禪的影響,印度的影響,還可以上推到老子,甚至佛家。說起印度他忽然想起劍橋數學大師 G.H.Hardy,說他專出難題,數學登峰造極,印度頒給他一個大獎,他去接受,當然要演說,開塲一句話成了名言。他說:“ Indian contribution to mankind is zero”。全塲靜了三秒鐘,然後哄堂大笑。陳教授說「零」這個數目字確實是印度人發明的,意義太大了:沒有零就沒有負數,就沒有虛數,簡直就沒有數字 了,更沒有計算機了。哈代語意雙關,故意想出這麼一句來,真是大師的幽默,是好幾十年才可能培養出來的花朵。

我終於慢慢摸出陳教授文學上的愛惡。他尊敬胡適之先生提倡白話文,胡先生帶着舊詩詞韻味的白話詩陳教授也讚賞,可是新式白話詩不一樣,陳之藩讀了要發脾氣。他在一封信上說詩人易實甫可能熟讀楊萬里,易實甫有一些詩句很了不起:

青天無一雲,青山無一塵。

天上唯一月,山中唯一人。

陳教授說,如果沒有白話詩的謬種,詩是可以發展成很成熟的詩,一有謬種,好草就不長了,所以「現代是無詩的時代,我一點沒有說錯!」他說。

有一回,我想在雜誌上編個專題,寫信出了題目求陳教授寫文章。陳教授回信說看了題目他真的手癢,想寫。他說他的讀書方法很特別,讀論文都先看結論, 再看序言,中間不看,然後自己運思,試試照題目盤算內容該怎麼搭建,再回頭對照那篇論文是不是這樣寫。雷同固然高興;不同也很高興,當做新發現。他說這種讀書方法叫「不讀」。苦的是碰到法國思想家蒙田的散文。陳教授說蒙田散文喜歡忽然插近一段完全不相干的私人生活,非常有趣,卻與題目無關。碰到蒙田,陳教授的讀書方法就完全不生效了。他說蒙田散文之所以至今不朽,也許跟他這種節外生枝、忽天忽地的寫法有關:「其人在紙上恍動,有如鬼魂穿梭於字裏行間,真是怪事」。我不懂陳之藩教授的電子學本行。陳教授的文學造詣也太深厚了,我只沾了些皮毛。要我寫他,我只能偷蒙田節外的枝枝葉葉忽天忽地拉雜紀錄,那畢竟也是春風的消息。春風太美好,教授太嚴肅,我只會消受「陳春風」,不懂得領略陳教授,打從高攀陳之藩的那一天起,我寫信向來尊稱他「之藩先生」,不敢叫他陳教授:他的學問真博大,是我這個老派人常常掛念的「先生」。

=============================

胡適還是回台灣好 2011年03月13日

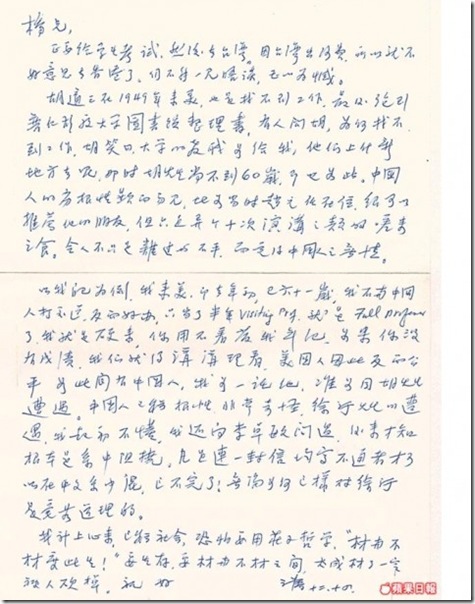

去年年尾回台南成功大學出席陳之藩研討會,我在會上的閑談寫成〈在春風裏〉 刊於報端,還影印一封陳之藩來信做配圖。高雄岡山鎮的郭際岡那天也到成大聽研討會,他在會場門口匆匆過來打招呼,我真高興:我們通信好多年,從來沒有見過面,曇花一會,聊勝於無。今年二月二十五日,際岡來信說他讀了拙文所附陳教授寫的那封信,看到陳教授說胡適一九四九年去美國找不到工作,當時趙元任在位, 很可以推荐這個朋友,「但只是弄個十次演講之類的嗟來之食,令人不只是難過與不平,而且覺得中國人之無情」。際岡說陳之藩這樣說實在謬誤,不符事實,寃枉人家,火氣也大,不像是「在春風裏」的人寫出來的東西,「有損他在讀者面前的良好形象」。際岡影印了去年元月份台灣《傳記文學》裏一篇文章給我看,作者是陳毓賢,題目是〈韋蓮司與趙元任、胡適的半世紀情誼〉,說是「裏面特別提到胡先生當年為何不願留美擔任教職的真正原因」。

我隨便選一封舊信做配圖,郭際岡找出了信中有錯,那要怪我粗疏,不怨陳之藩。陳之藩這封信是朋友之間的閑談,想到那裏寫到那裏,記錯了、寫錯了是常事,頂多也只留些談助,比不得他發表的文章出版的書籍莊重。當然,陳之藩是文學上科學上的重要人物,他給我的一百多封信我全都捐給成大圖書館資料庫,那是世世代代的公眾產業了。從這樣飄渺而又這樣真實的角度看,郭際岡既然提出了陳之藩給我的信上有錯,我這個收信人和捐信人似乎應該寫些感想做個紀錄留給成大圖書館存檔,這樣,今人後人到圖書館查閱陳之藩書札也方便參考。這是胡適先生生前提倡搜集傳記資料的一個小步驟,求的是名人檔案內容鉅細無遺。

陳之藩給我的信上說「胡適之在一九四九年來美,也是找不到工作的」。查八年抗戰一九三七年爆發,胡適受蔣介石委託到美國爭取援助,不久還當上二戰時期中國駐美國大使。美國參戰期間,趙元任在哈佛大學主持陸軍軍官華語課程,胡適退下大使職務一九四四年去過哈佛講課八個月,下榻旅館但天天在趙家用膳。勝利後,胡適出任北京大學校長和中央研究院院士。一九四九年三月,胡先生安置眷屬到台北,自己先去美國,不久才接夫人江冬秀到紐約。陳毓賢那篇文章寫的已經是一九五六年的事了,說經過趙元任奔走,加州大學那年高薪聘請胡適授課一學期。趙元任建議胡適住他們家,胡先生回信說江冬秀不願意去加州,他自己又是日夜無常的「惡客」,還是住旅館方便。這個學期很快過完了,趙元任遊說加州大學長期聘任胡適,胡適立刻給趙元任寫信辭謝。陳毓賢說這封信凸顯了胡適和趙元任情同手足:

元任、韻卿:

…我盼望你們不要向 U.C 重提此問題,因為我現在的計劃是要在台中或台北郊外的南港(中央研究院所在地)尋一所房子為久居之計。不管別人歡迎不歡迎,討厭不討厭…

我在今年初,─也許是去年尾,─曾有信給元任,說明為什麼我這幾年總不願在美國大學尋較長期的教書的事,我記得我說的是:第一,外國學者弄中國學術的,總不免有點怕我們,我們大可以不必在他們手裏討飯吃或搶飯吃。第二,在許多大學裏主持東方學的人,他們的政治傾向往往同我有點「隔教」…(以下兩點是 今天加上的)第三,我老了,已到「退休」的年紀,我有一點小積蓄,在美國只夠坐吃兩三年,在台北或台中可以夠我坐吃十年而有餘。第四,我誠心感覺我有在台灣居住工作的必要。其中一件事是印行我先父的年譜和日記全部;第二件事是完成我自己的兩三部大書…因為韻卿性子急,她對我的事太熱心了,往往沒有耐心聽我 「坦白」!請你們不要笑我這篇坦白書!

適之一九五六,十一,十八夜

陳毓賢引錄了這封信立刻補上一句說:「早十多年前歐美各大學紛至沓來的聘書胡適推卸尚來不及,為何到了五○年代反而要趙元任替他找事?」陳毓賢說其實不是沒有大學要胡適,英國牛津大學原本想聘胡先生擔任講座教授,打聽他願不願意,胡先生卻因英國當時承認了中共,怕捲入政治糾紛而推掉了,「可見他是挑剔的」。陳毓賢還說,中共統治大陸,對胡適來說,自身的進退舉措是個道德問題,而「趙元任則早就在中學已決意做世界公民了」。換句話說,胡先生的民國情懷比趙元任濃。胡先生做過駐美大使,他和蔣介石國民政府之間的那份愛恨關係拖拖拉拉也持續了好多年了。胡先生一九五八年回台灣出任中央研究院院長,我一九六 ○、六一年在台北見到的胡先生始終是反共的胡先生。這個印象至今難忘。那時候台北有一位老報人告訴我說,胡先生回來是對的,美國學術界漢學研究粗分兩大派系,一派是研究中國古代文明的傳教士子弟,一派是研究近代中國的費正清學派,探討中國的共產之路:「胡先生沒必要去湊這個熱鬧,他住南港多清靜!」

胡適之和陳之藩的師友交情不同一般。胡先生私底下一定跟陳先生說過許多外頭不方便說的話。陳先生聽了這些話為胡先生難過為胡先生不平其實並不奇怪, 正如胡先生這些牢騷跟公開出來的事實有些出入也不奇怪一樣。陳毓賢筆下的趙元任、胡適之半世紀情誼是根據趙、胡二氏白紙黑字留下來的資料梳理而成的歷史;陳之藩信上透露的消息也許只是胡先生個人一時之感和陳先生個人一時之嘆,激動是激動了些,說謬誤倒未必一謬到底:歷史的後台有笑聲,有淚影,台前觀眾看不到。這是我的猜測。我不忍心追問陳之藩:老先生還在養病。郭際岡讓我讀到陳毓賢的文章我又高興又感謝,真是一篇細緻的好文章,句句有出處,對趙元任、對胡適之,不偏不倚,連胡先生和韋蓮司的戀情也寫得月明星稀、不漫不漶!胡先生一九五六年十一月十八夜給趙元任夫婦寫了那封信,不到一個月,他十二月九日又到張充和、傅漢思伉儷家裏給求字的人寫了許多幅小字,寫給充和的那幅輾轉藏在我家。聽說那時候傅漢思在加州大學教中國歷史。充和是胡適的晚輩、學生,胡先生借她的書桌寫字一定很自在、很愜意,那天寫的每一幅字都漂亮。

================================

以下引自《陳之藩文集》

http://www.bookzone.com.tw/event/lc040/booklist-3.asp

在春風裏 序

《在春風裏》這本小書的後半是我聽到胡適之先生突然在台北逝世的消息後所寫的幾篇紀念文字。時間是一九六二年,地點在美國密西西比河邊的曼斐斯城。那年我在曼城做教授已五年了。這間大學是個教會學校,而我所教的是電機工程。至於這本小書的前半,則是胡先生逝世的消息傳來以前那五年的作品。第一篇是〈寂寞的畫廊〉,是我在費城上了兩年半學,暑假在紐約休息了三個月,之後去了曼城,在那個小大學開始教書的前夕所做的。

如果說《旅美小簡》是在費城的散記,那麼可以說《在春風裏》是在曼城的。在此,為沒有序的《在春風裏》補一個序,為什麼這麼多年來未寫,而現在才補呢?因為從一九五五年我去美國到一九六○他到台灣,正是胡適之先生在紐約最是冷清、最無聊賴的歲月,我才可能有與他聊天、談心、說短、道長的幸運。他是位多忙的人!這段期間之前,我在北平;之後,我在台北;各見過他一次。初次相會時間有十分鐘,因賀麟要向校長商量學生的急事而打斷;第二次談話的時間也不到二十分鐘,為副總統陳誠的造訪而打斷。兩次合在一起不過半小時。在美國,尤其我也在紐約市的三個月,我常到胡寓閒談,應以小時計了。所談的天是天南地北,我所受之教常出我意外,零碎複雜得不易收拾。想補於序中,遂更使此事變為艱難。

讓我回溯到半個世紀前的一九五七,我由費城到了紐約。在曼哈頓的西城租到一間房,因距哥倫比亞大學不遠,剛放暑假,極易租到房住,我預備純休息兩三個月後再去南方的曼城。那個小大學到九月初才開學。找好了住處的當天,就去東城的八十一街去看適之先生了。

我在費城與他的通信中,他早知道我要去曼城,並且查了美國教育年鑑之類的書,知道那個小大學的情況,並且知道得相當詳細。比如曼城是美國的第十九大城,有五十萬人,那個小大學的電機系只有兩個教授等。我一進門他就問:「之藩,你在賓夕法尼亞大學念的是什麼學位呢?有兩年半了罷?」那兩年半中,他總是為我擔心。他不會不知我拿的是碩士學位,但是,他看到過那個小大學的聘函,不但是正教授,而且待遇幾乎是讀完了博士學位也不見得能拿到的薪給。舊的擔心去了,又換上新的擔心:我幹得了嗎?

我說:「是兩年半才念了個碩士。過去兩年中我每個星期日到費城的中國飯館做一天工,掙約十七元,拿這十七元吃六天也夠了。暑假在湖邊做暑期工,可掙幾百元,交學費也差不多了。星期日的一天工好像不算什麼,由廚房到餐廳,由餐廳再到廚房,不是站,就是走,所以星期天回到學生宿舍,只是乾瞪看眼睡不著。也不知道為什麼失眠,後來才知道是在飯館打工累的。

「我原以荀子所說的『從天而頌之,孰與制天命而用之』的戡天志向來留學。哪知結果是成了孟子所說的『天之將降大任於斯人也,必先苦其心志,勞其筋骨……』」他聽到這裏哈哈大笑起來,轉了個話題說:「杜克大學有回信沒有?」因為我曾請他為我寫一封推薦信給杜克大學申請獎學金繼續念博士。我說:「沒有。我窮成這樣,想先教書去。就是有獎學金與入學許可,我也不去。」胡先生於是說起杜克大學的故事來。他繼續微笑看說:「跟傅孟真可不能提杜克大學,杜克大學與英美菸草公司有很深的關係。五四以後,英美菸草公司送『五大臣』出洋。所謂五大臣,就是傅斯年等五人。傅的出洋資助者既是英美菸草公司,他認為是他一生中之奇恥大辱,所以連提都不能提。」

我則說:「您所立事業很多,有的因治病而請人暫代,比如,到上海治病讓顧頡剛暫代雜誌的主持;又如,北大校長位子在勝利接收時,您答應做校長,但因病而尚未去,曾以傅斯年暫代。我看這些暫代常出問題。傅的勇敢夠,而氣度不夠,接了北大代校長後好像先宣布北平的北大學生是偽學生,北大的教授為偽教授,於是許多偽學生與偽教授都到紅軍佔領區去了。陳誠如不是見識不大,就是度量太小,他去東北接收,卻把『滿洲國』的軍人,稱為偽軍罷,也擠到共產黨那裏去了。連改編敵軍的度量都沒有,何況那並不是正面的敵軍,是接收的順軍。為何這樣沒有度量?這不是國家的大臣與大將所應有的態度。我說這些事後聰明的話,您不會怪我罷。」

傅、陳都是適之先生很好的朋友,兩個人也都能幹,也都尊敬他。我就問他是不是因為一位是胃潰瘍,一位是血壓高的關係?他用左手摸著自己的右手的腕子讓我看,並且說「瘦成這個樣子」。好像是求我原諒他找人暫代的理由。我知道我說重了話,話出口也收不回來了。那天他送我到電梯口,電梯一關我就哭了。自己怪自己怎麼可以這樣粗暴,所對的還不是別人,是對軟心腸的胡先生。

有一天,我的房東太太看到我從外邊回來說:「有位胡先生給你打電話,他說的英文又禮貌又好聽。他說你如五時前回來,就去他那裏,他邀你去吃飯;如五時以後回來,就給他個電話。」我立時去了。不知為什麼,那天胡先生想邀我去吃飯館。我們一同散步去,過街時,等紅燈,剛換燈時我先行。我知道胡先生絕對不讓人在旁邊攙他,我剛來時不知道,剛一攙扶他,他就用力甩開,那一甩帶著怒氣。所以過街時,我先行。他說:「不要太忙,有時卡車想煞車也煞不住,寧稍等。」那一天,回寓後他特別送我一大本《聖經》說:「你看看。」不遠的從前,他送過我一本《丹諾自傳》、《孟肯文集》等,不是無神論者,就是達爾文主義者。他這次又送我一本《聖經》。也沒有說什麼,大概是擔心我到了教會大學會與人家鬥口舌起衝突,而我對《聖經》太無知識。今日回想起來,我所去的那間大學現在已擴充為基督修士大學(Christian Brothers University)。前幾年我在香港還看到一本小英文書,是甘地的孫子在那裏做訪問學者時寫的,大概是宣傳他祖父的不合作主義。

這都是最近的事。當年,我帶著胡先生送我的《聖經》,初到那個小大學時,我才知道我落到另一種文化裏。比如,校長教數學兼當工友。我有時找校長,校長正在搬磚鋪路。他興沖沖地對我說,草地上在學生走出痕跡的地方鋪上圓的磚,他們就會走磚了。不然,他們就只走草地,踏得亂七八糟。比如,修士們不掙一文錢,出門的車費二毛五,也要向上級要,而把學生學費所收的錢,幾乎全給了俗世的教席。我暗自驚訝,而絕對的由不信到不懂。他們是從不傳教的,哪裏有辯論宗教的可能。托馬斯修士後來升到大教區當主管,管十幾個中學、大學,常飛來飛去的。有一次在巴鐵摩爾附近半空中兩飛機相撞而死了。那時我已離開修士學院,另一修士馳函告訴我的。難道在半空中兩飛機相撞,是他受苦了一輩子,與搬磚鋪路當校長所應得的報償?這類有關修士生活的後話,感動我們這些凡人尚在其次。

我在胡先生逝世了多少年後,還時常想起他說的中國的文化也有些優點,比方「淡薄的宗教」。所以,五四以後,國立的大學獨沒有神學院。我看到修士的苦修,常感覺慚愧得無地自容。我曾問這個修士,那個修士為什麼一家兄弟姊妹七人都當神職。他立即說:「一棵樹怎會生出不同的果子?」這是菲利普修士的話。也有半路出教的,再見面時,我始終不知如何稱呼。比如喬治修士,他還俗,有什麼不可以呢?為什麼他自己總不好意思。我在阿岡實驗所時常見到他,他總是老遠就避開。我卻因而想請教胡先生,可是他已逝世多年了。

話題說遠。我們還是回到那年的暑假。有一次,適之先生鄭重其事地問我:「之藩,你說『為天地立心,為生民立命,為往聖繼絕學,為萬世開太平』,這四句究竟是在說什麼?」我說這不是張橫渠的話嗎?那天他鬱鬱不樂,只問我這四句話究竟是說什麼?我無辭可答。他為什麼比我還困惑呢?好像是同一天或第二天,他又問我:「之藩,你說,鵝湖之會他們講什麼話呢?朱子是什麼地方的人,陸氏兄弟又是什麼地方的人,言語不同啊!」我這倒有答案了。我說:「他們不說話,他們在開會之前作詩,會後還作詩。用作詩來表達思想、來溝通意見。律詩是不能廢的,他們所作也不是白話詩,也很少方言入詩。」適之先生聽我這類直話也聽慣了。我有機會就說律詩的不可廢,與作舊詩的並無怎麼不可。誠然,作律詩不克表達新的事物或新的思想,但慢慢來,不一定不可以。為什麼別的事都是一分一寸的努力,一點一滴的進步,而獨不以這種漸近的態度對待舊詩?他真是生氣,似乎是我在故意和他搗亂。他的著作中,我最不喜歡,可又很愛參考的即是《白話文學史》及《詞選》。他為什麼誓不作古詩呢?他的《嘗試集》有多少首是套的詞牌,這是我多少年後才知道的。

他因為著《白話文學史》入了迷,也就對白話變成了篤信,絕對不再有懷疑或商量的態度。有一次,他忽然對我說:「蒲松齡與紀曉嵐都是北方人,所以都用文言寫小說。」我真是不懂寫小說用文言或白話與北方人有何關係。我也是北方人,紀是我們河北同鄉,我就喜歡《閱微草堂筆記》;山東是我們鄰省,我更喜歡《聊齋》。小說用文言,多簡潔,有什麼不好。我馬上反駁說:「紀昀說,有其事,必有其理,惟人不解耳。」我不知為什麼背出這麼一句。於是又因此引出魯迅所引紀昀批評《聊齋》的話:「《聊齋》有時仿唐人傳奇,有時像六朝志怪,而每每過於細微,作者不是本人,何從知道那麼細微的心事?」適之先生又心疼周氏兄弟了。我實在是安慰他說:「魯迅在《阿Q正傳》提起您,在《中國小說史略》中也提起您。前者是與您開玩笑,後者是正式接受您的《紅樓夢考證》的結論。他想起您的次數不見得比您想起他的次數少,而且正式的筆之於書。您與周氏兄弟是知音。」適之先生說:「如魯迅現在還活看,也會被殺的。」也許他說的是「被鬥」的。我已忘了是哪個字了。胡先生的文學鑒賞與批評眼光,我是異常折服的。他因為喜歡周氏兄弟的創作,所以一提起他們來,就陷入沉思片刻的狀態。我仍然說我的:「魯迅的《中國小說史略》所用的文言,有多麼簡淨,而您的《白話文學史》所用的白話,有多麼自然。」那晚的談話,有些使他不大愉快,但他總是送我到電梯口。

我在曼城已教了兩年,參加了一個讀書俱樂部,每月收到大概是從紐約寄來的、他們所選的兩本書。有一個月寄來的兩書:一是《亮於一千個太陽》,是「非小說」,及《齊瓦哥醫生》。這兩本書怎麼全是令人不能釋手的書。我大概看了幾天,又找到原來裝書的盒子,把兩本書同時寄給在紐約的適之先生。他不久就給我回信說:「《亮於一千個太陽》真是太好了。」那是說二戰前後科學研究的緊張局面,特別是物理方面雙方的鬥法。看適之先生的語氣,那書使他興奮不已。而《齊瓦哥醫生》,他說:「看不下去。」但我覺得《齊瓦哥醫生》是蘇俄革命後最好的,唯一的一本。這本書拿起來也是令人放不下,是還未出版,即遭禁令的書。從第一頁開始,有這樣的句子:「『是埋葬的誰?』『齊瓦哥。』有人如此答。『喔,是呀?』『不是他,是她!他的妻子。』『喔,還不是一樣。』,怎麼會有這種起法,能不看下去嗎?」

這本書的與眾不同處,它也寫革命的激情,但也寫激情的狂潮過後的低落;他也描人物的愛戀,但人物大都是不知所終。

我絕未想到的,是適之先生竟說:「看不下去。」我接信的當時,就想起他曾那麼努力的反艾略特。艾略特的詩固然費解與難懂與不夠通俗,艾略特的文學批評,並不是太費解啊。

以後,他去了台灣,自然又忙起來了。再接不到他的信了。卻接到台大校長錢思亮替他寫的信:「因忙或病,不能回信。」他把《亮於一千個太陽》帶到台灣去讓錢思亮看。錢在信裏說,胡先生與他都鼓勵我把該書譯成中文。我那時是可以找出時間來譯那本書的,但我未立即做,他就死了。我聽到他的死訊後,真是哭著打自己的腦袋。後悔又有何用?我能力做得到的事,而竟不做,直到現在這本書也沒有人譯出來罷。

適之先生逝世近十年,一九七一年的十一月,我在英國劍橋大學拿到哲學博士學位。老童生的淚,流了一下午。我想:適之先生如仍活著,才八十一歲啊。我若告訴他:「碩士念了兩年半,博士只念了一年半。」他是會比我自己還高興的。

二○○五年六月十二日於香港

本文摘錄自《在春風裏》

沒有留言:

張貼留言